死菌に注目! 免疫力を高めるための「乳酸菌」の活用法Q&A

感染症予防として、誰でも取り組める備えが「免疫力を高めること」。外科医としてばかりでなく、感染症対策や免疫学にも精通し、臨床現場で栄養補給や乳酸菌活用を実践している昭和大学の千葉正博先生が「免疫を高めるためには、生きた乳酸菌より、加熱殺菌菌体がイイ?」など、さまざまな疑問にわかりやすくお答えします!

- Q1“感染症対策の基本”を教えて!

- Q2「免疫」って、簡単に言うと、なに?

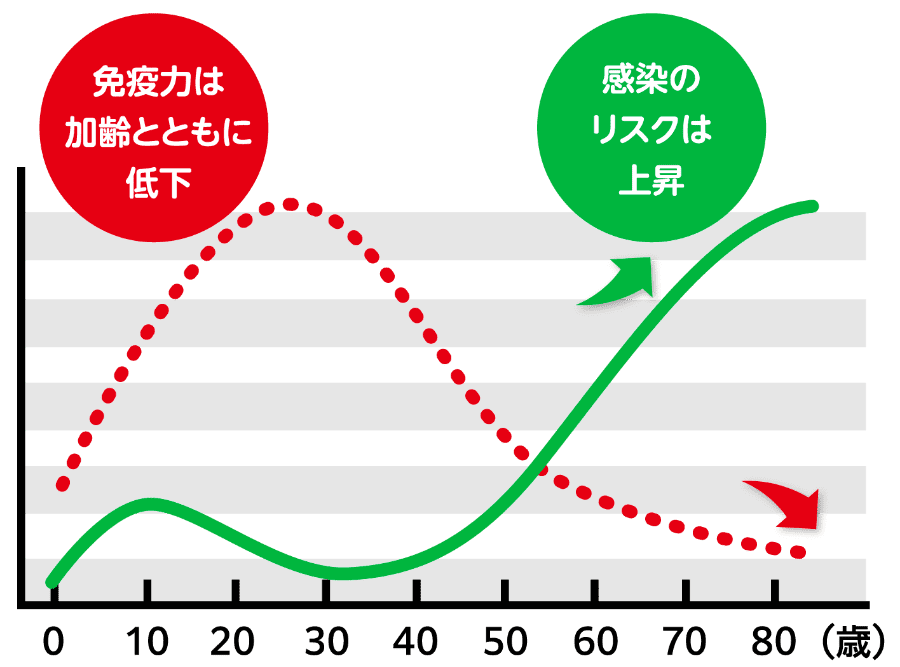

- Q3どんな人が、感染症にかかりやすいの?

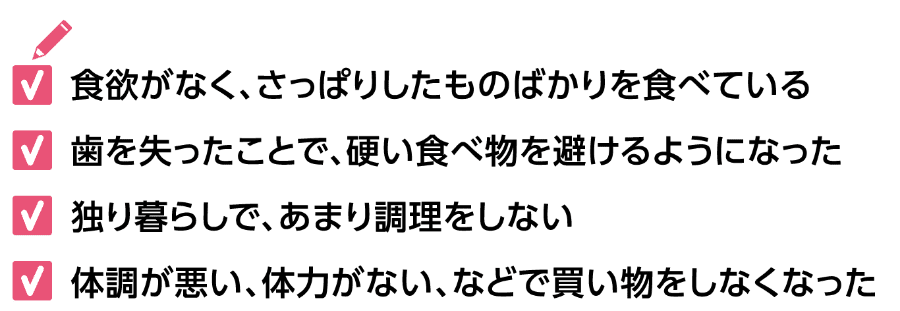

- Q4食事を食べていれば「低栄養」の心配はないんでしょ?

- Q5高齢者が「低栄養」になると、困ることがある?

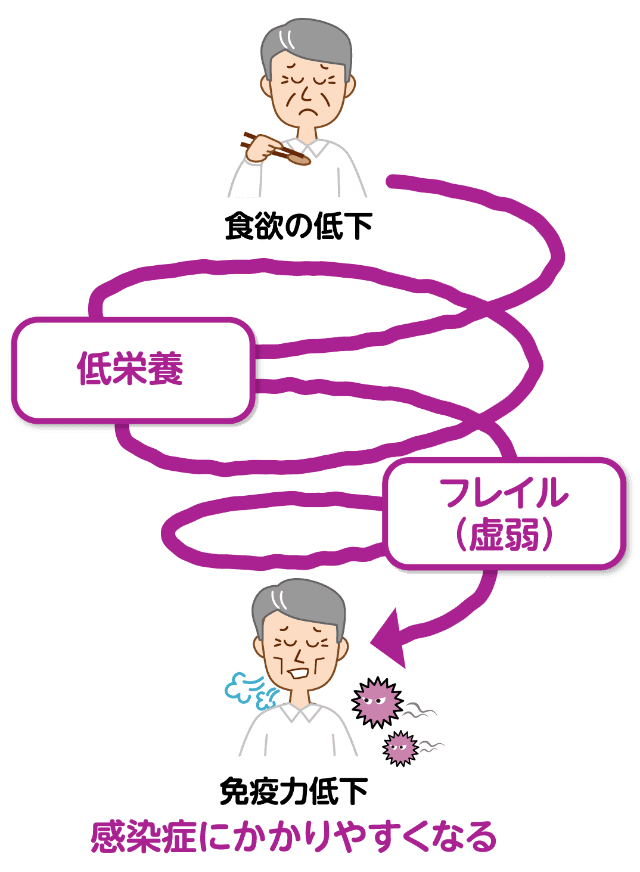

- Q6感染症に「薬」が効かないことがあるの?

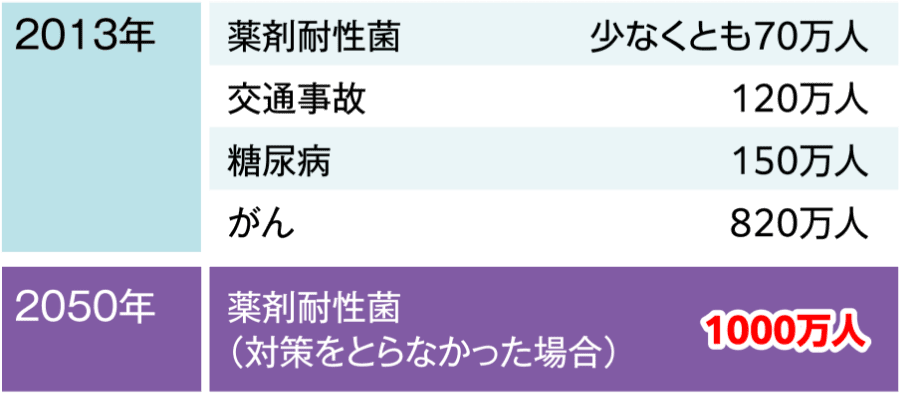

- Q7「免疫力」と「腸」が深く関係しているって、本当?

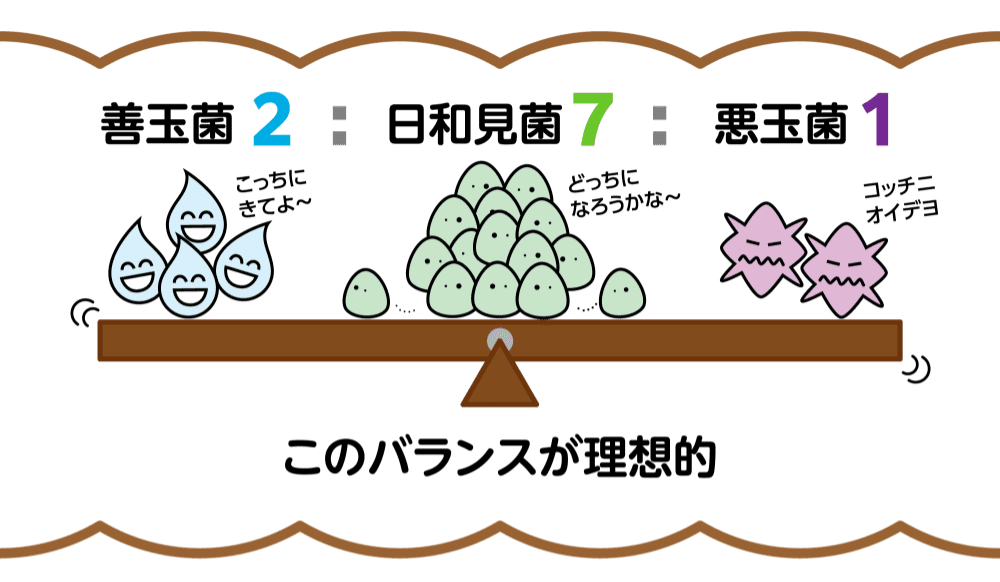

- Q8「腸内細菌」って、健康とどんな関係があるの?

- Q9腸内細菌叢のバランスが崩れると、どうなるの?

- Q10医療現場で注目されている「免疫力低下の対策」はある?

- Q11「免疫力の低下」が気になる人の「食事の工夫」は?

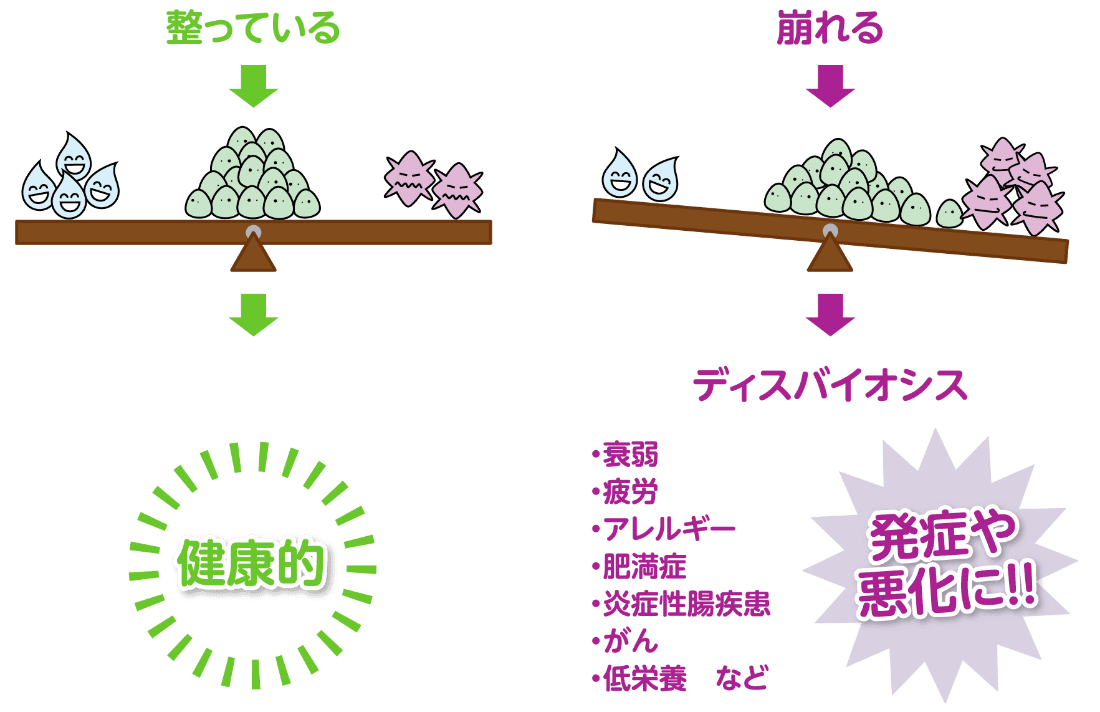

- Q12乳酸菌は、「生きている菌」が良いんでしょう?

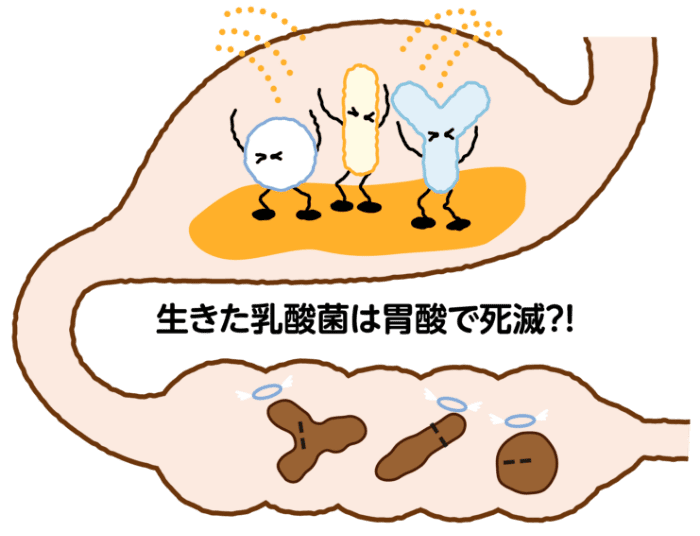

- Q13「生きている乳酸菌」と「加熱殺菌した乳酸菌」の違いは何?

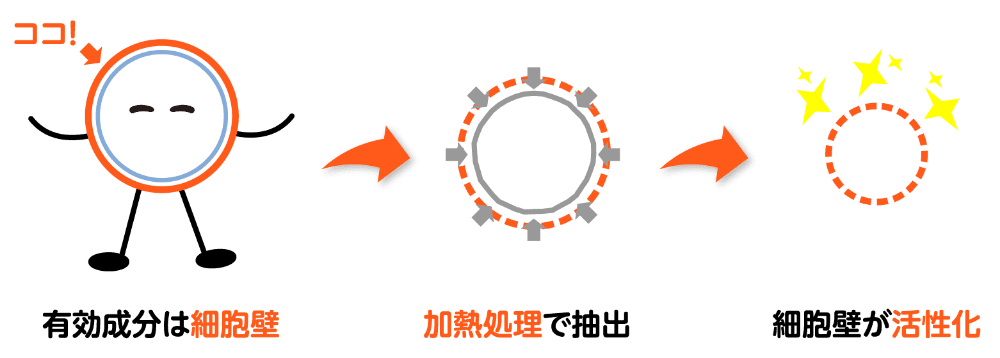

- Q14乳酸菌の有効成分ってなに?

- Q15「加熱殺菌した乳酸菌(死菌)」って安全なの?

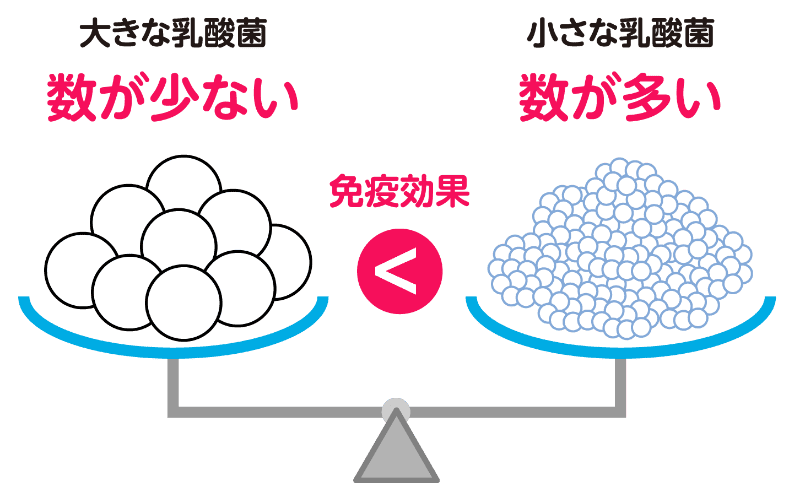

- Q16免疫力を高める乳酸菌選びのポイントを教えて!

- Q17サイズの小さな乳酸菌ってどんなものがあるの?

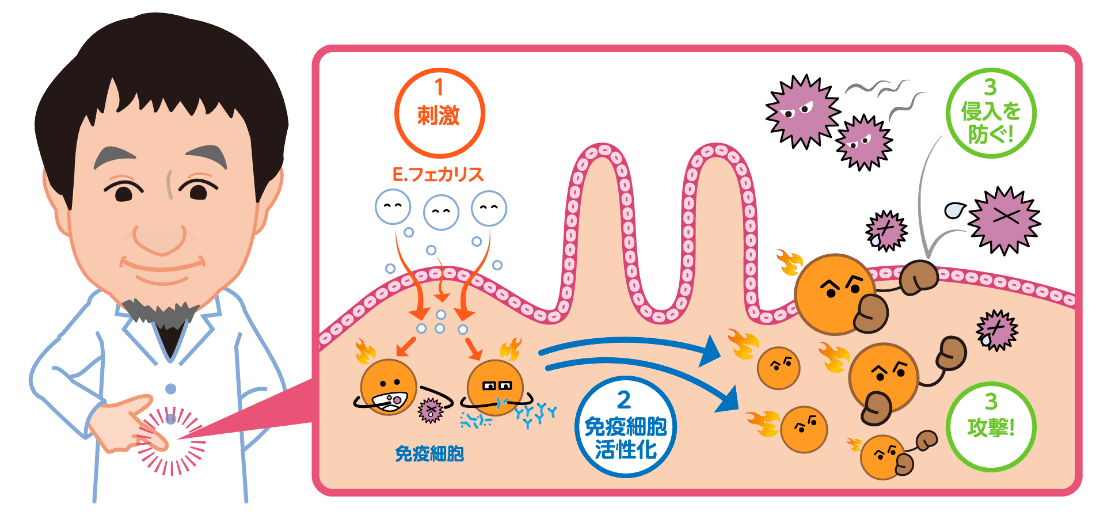

- Q18乳酸菌「E.フェカリス」は、どうして免疫力を高められるの?

- Q19乳酸菌「E.フェカリス」はどこで効果を発揮するの?

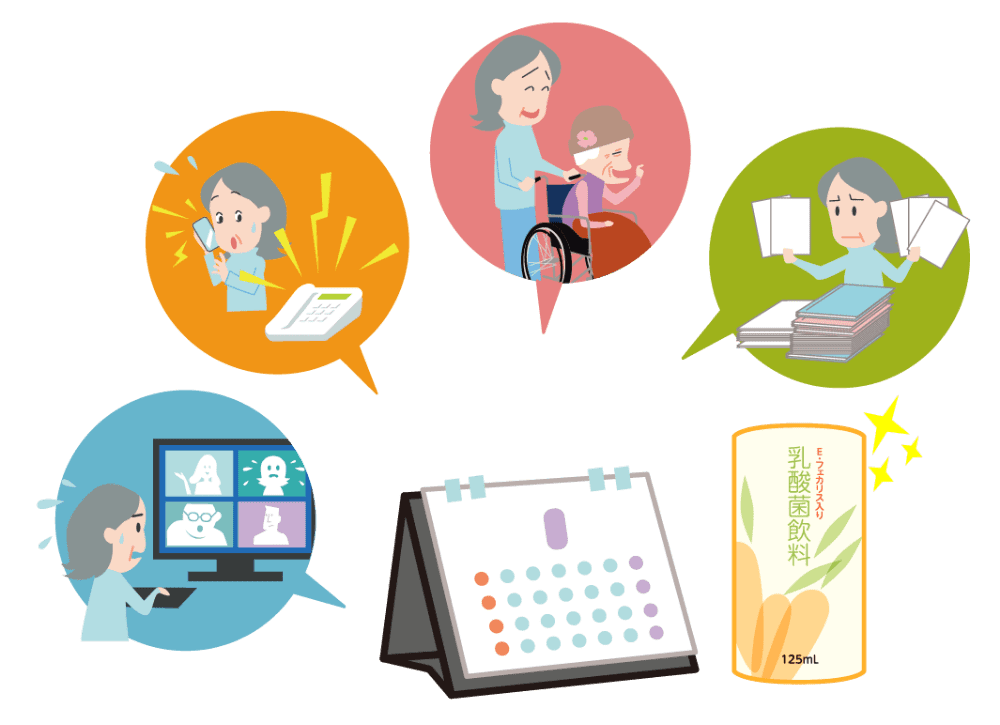

- Q20乳酸菌「E.フェカリス」を効率よく摂取する方法はある?

- Q21E.フェカリス配合のドリンクは、どんな人におすすめ?

製品情報

製品情報

よくあるご質問

よくあるご質問

ご家庭向け製品情報

ご家庭向け製品情報

医療機関・介護従事者向け情報

医療機関・介護従事者向け情報

企業情報

企業情報

公式通販

公式通販

![[感染源の排除]・近づかない ・触らない ・袋に入れて破棄 [感染経路の遮断]・感染源を持ち込まない ・拡げない ・持ち出さない [免疫力の向上]・栄養を摂る ・睡眠、休息をとる ・予防接種を受ける](images/img-infection-01.png)

![自分ではないもの(異物)を見分ける [免疫細胞の働き]1.病原体を食べて取り除く 2.病原体と戦う抗体を作る 3.感染症にかかった細胞を攻撃する](images/img-infection-02.png)

![[1位]ビタミン・たんぱく質 92% [2位]ミネラル 74% [3位]エネルギー 73% [4位]水分 50% [5位]乳酸菌 41% 乳酸菌がTOP5に!!](images/img-infection-10.png)

![[プロバイオティクス]ビフィズス菌・乳酸菌など [プレバイオティクス]食物繊維・オリゴ糖など [シンバイオティクス]納豆・オリゴ糖・乳酸飲料など [バイオジェニックス]DHA・EPA、βカロチン、乳酸菌の加熱殺菌菌体など](images/img-infection-11.png)

![【生菌】[働き・目的]・腸内環境を整える ・腸内を酸性に保ち腐敗菌の動きを抑える [胃酸・腸液の影響]・影響を受ける ・胃酸や腸液(胆汁・膵液)でほとんどが死滅 [作り出すもの]短鎖脂肪酸など [保管上の注意]冷蔵・冷凍が必要 【死菌(加熱により殺菌済)】[働き・目的]・小腸で免疫を高める ・大腸では腸内細菌叢の餌になる [胃酸・腸液の影響]・影響を受けない ・効果が安定している [作り出すもの]生産・増殖はしない [保管上の注意]常温で保管できる](images/img-infection-13.png)

![[Y型菌(ビフィズス菌)]5~10μm [杆菌(ラクトバチルス菌)]5~10μm [球菌(フェカリス菌)]0.5~1μm 他乳酸菌よりサイズが小さい!](images/img-infection-17.png)

![[小腸上部]1万個/g [小腸下部]10〜1000万個/g [大腸]100〜1000億個/g E.フェカリスは小腸の上部で活躍!!](images/img-infection-19.png)

![ご自宅で介護する方へ あなたの「おやっ?」は、床ずれのサインかも[学ぶ&ケア]](/top_new/images/recommend/p_recommend_pressureulcer.jpg)

![嚥下障害と誤嚥性肺炎[学ぶ&ケア]](/top_new/images/recommend/p_recommend_03.jpg)